|

|

ヘルモン山の麓にはヨルダン川の源となるバニアスの泉がある。イスラエルの大切ゴラン高原に限らず、この季節イスラエルはいろいろな花で彩られていた。

|

|

|

|

|

手前の白い建物は国連の平和維持軍の宿舎、

日本の自衛隊も参加している。

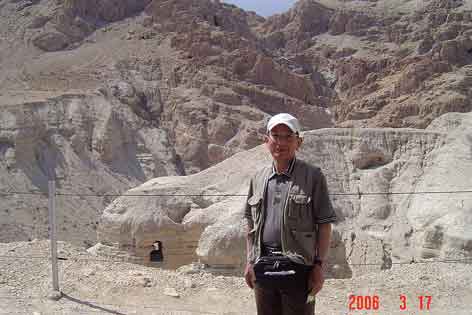

死海文書

その歴史もさることながら、ユダヤ人の祖先に「唯一神の存在を感じさせた自然の風景」に接して、それを少しでも実感したかった。三つの宗教を分離させた人間社会の必然とそれぞれの成長の過程にも興味があった。

従って、聖書の故郷に立った感動より、モーゼがさまよった荒野やキリストが生きていた時代風景が類推できる死海写本(紀元前の旧約聖書の写本及び聖書の注解と、クムラン宗団の共同体の典礼、教理、戒律などをしるした文書がクムラン周辺の洞窟から次々と発見された)をイスラエル博物館で直接見たり、それが出土したクムランの洞窟を訪れた時の感動の方が大きかった。出かける前から、ローマ時代(初代教会時代)のキリスト教がユダヤ人を異常なほどの悪者に仕立てあげ、それが中世、近代を通して成長しアウシュビッツの遠因になったのではと思っていたので、キリスト以前の文書が二千年の眠りから起こされ発見された「死海文書」には歴史のロマンを感じていた。

同行した敬虔なクリスチャンから見ると、けしからぬにわか仕立ての巡礼者であった。それでも荒涼とした岩山とそこに刻まれた歴史の足跡が、にわか巡礼者の心の空隙を満たしてくれたから不思議である。

|

|

| イスラエル博物館の死海文書 | 死海文書が発見された クムランの第4洞窟の前にて |

|

|

|

| マサダの全容 | 頂上の宮殿遺跡 | 城壁から死海を見下ろす |

|

|

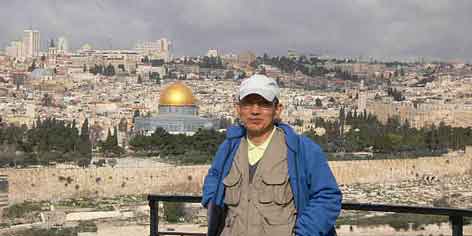

| ユダヤ教の聖地「嘆きの壁」西暦70年台に破壊された第二神殿の遺構と考えられている。 | 旧市街にあるイスラム教のモスク |

|

|

| マリア訪問の教会 | 賛歌を合唱するナイジェリアの巡礼団 |

←前の次ページ

←前の次ページ